1944-1984

1944-1969

Christian Boltanski naît à Paris le 6 septembre 1944. Son père est médecin, juif d’origine russe, converti au catholicisme, sa mère est une écrivaine d’origine corse et catholique, souffrant des séquelles de la poliomyélite. Elle écrit plusieurs livres, publiés sous le pseudonyme d’Annie Lauran. Il a été beaucoup écrit sur son enfance atypique, sur le père caché sous le plancher de la maison, sur la peur qui obligeait les membres de la famille à se déplacer, dormir, vivre toujours ensemble, sur l’entourage bohème, sur sa brève scolarisation.

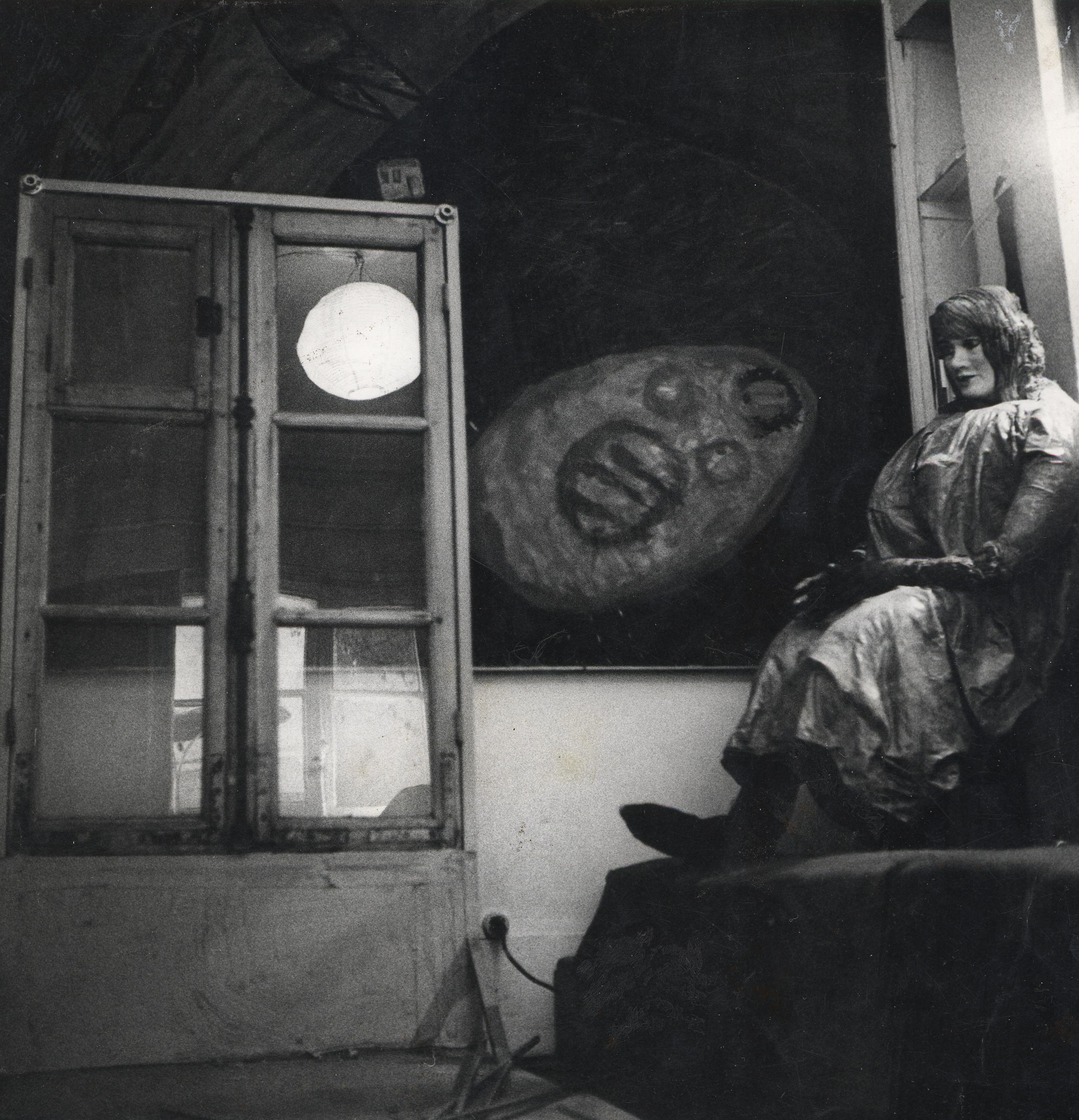

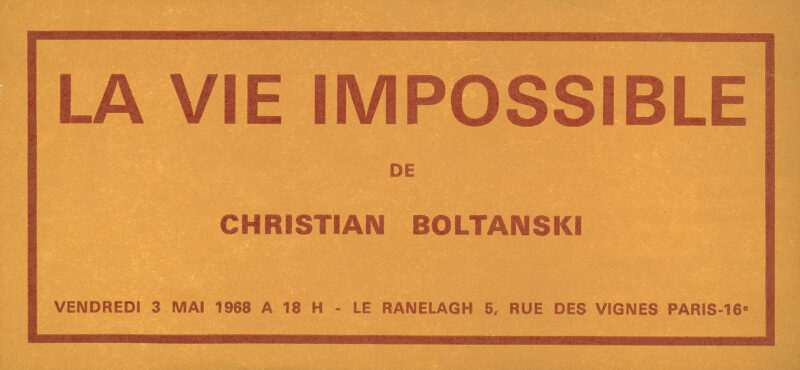

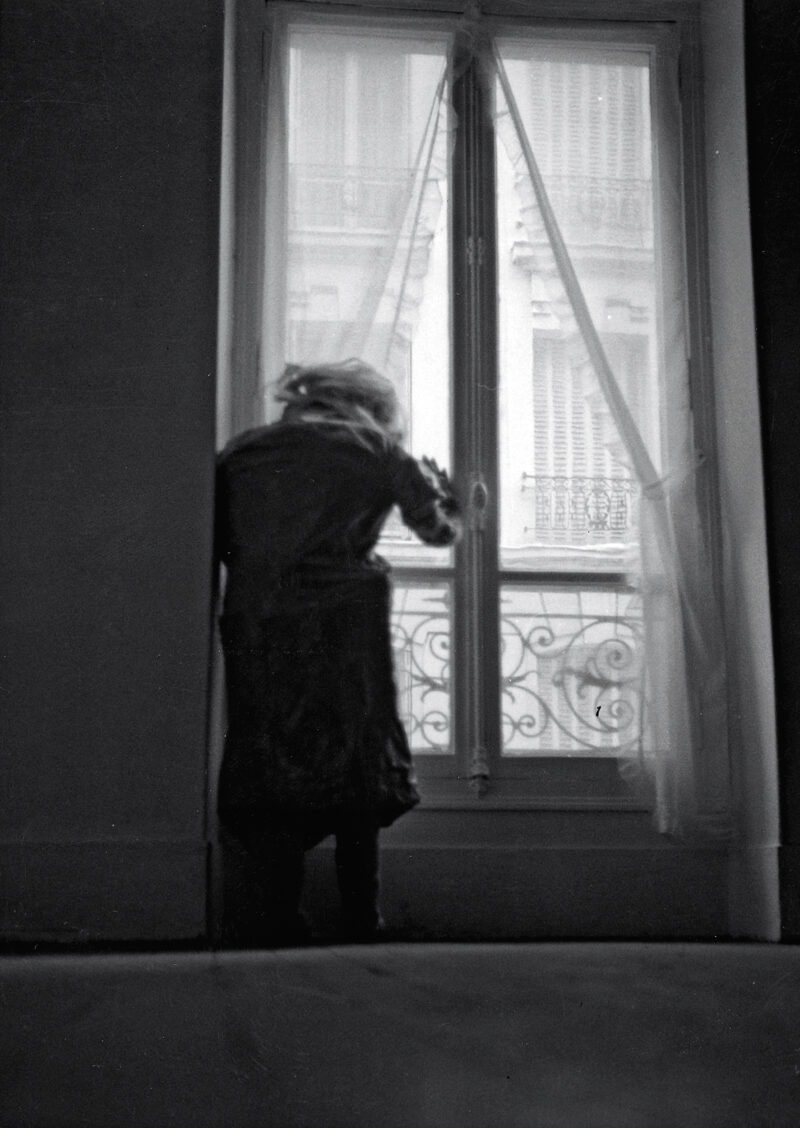

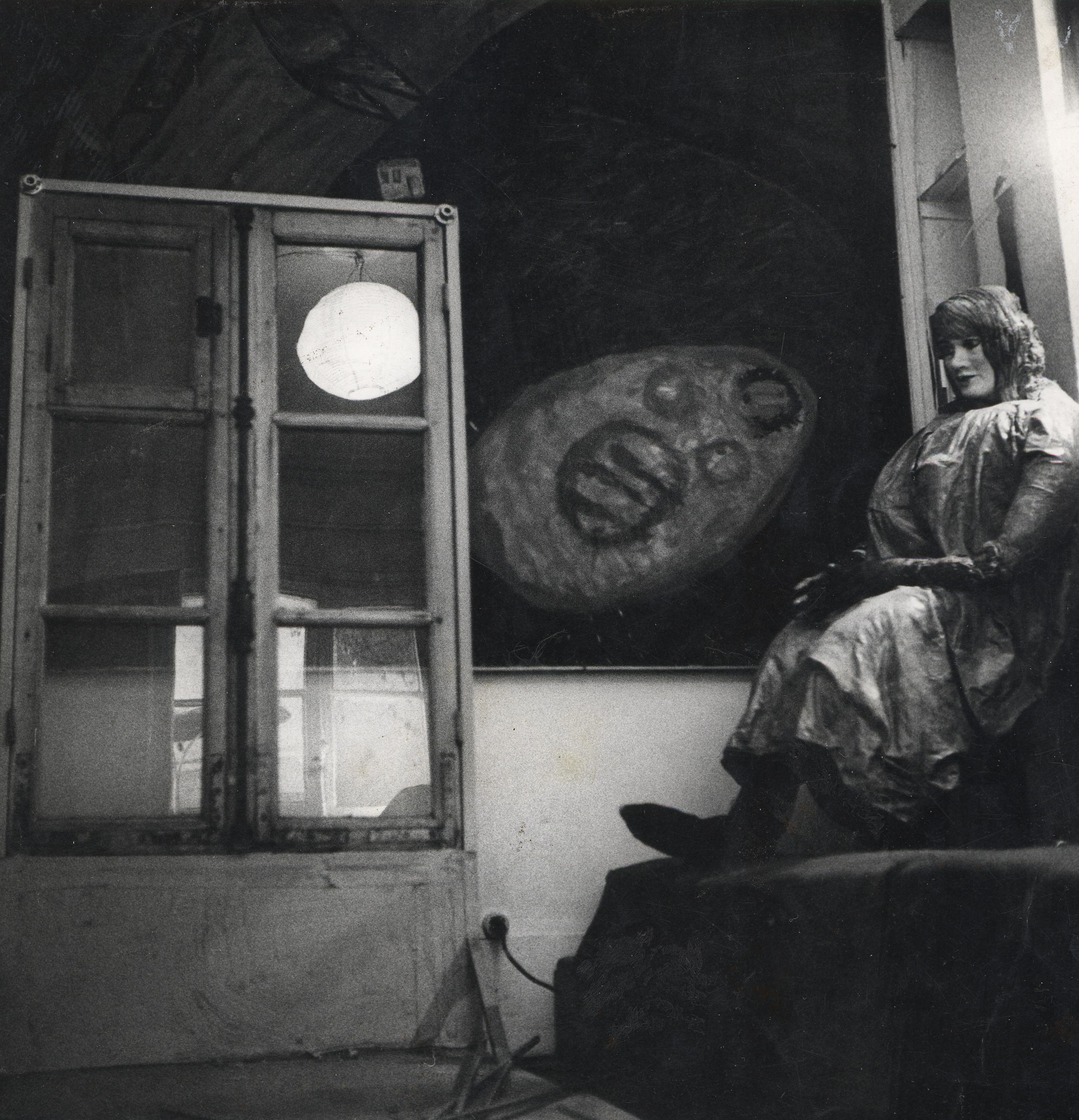

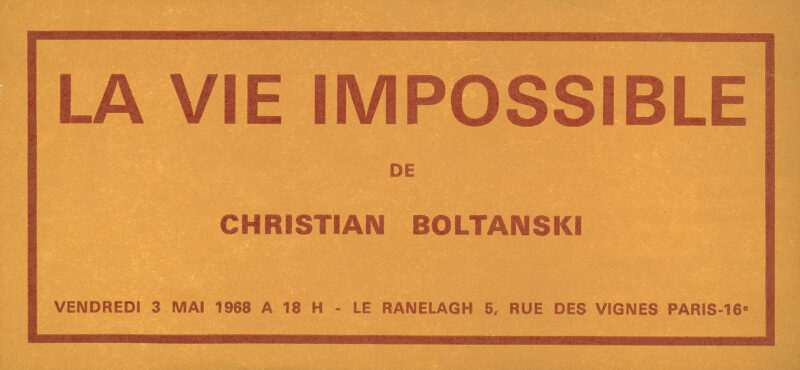

Ses vingt-quatre premières années sont marquées par un très grand isolement durant lequel il peint des centaines de peintures à l’huile et à la gouache sur isorel et fabrique de grandes poupées qu’il emploie dans des brefs courts métrages d’inspiration expressionniste. Son premier film, intitulé La Vie impossible de Christian Boltanski, en 1968, donne son titre à sa première exposition monographique qui se tient au théâtre Le Ranelagh en mai de la même année.

Après avoir dirigé pendant quelques mois la petite galerie du Tournesol, rue de Verneuil, il commence à fréquenter de jeunes artistes parmi lesquels Jean Le Gac, avec lequel il se lie d’amitié et participe à des expositions collectives dont la 6e Biennale de Paris. A cette occasion, avec Jean Le Gac et Gina Pane il réalise Concession à perpétuité.

1969-1972

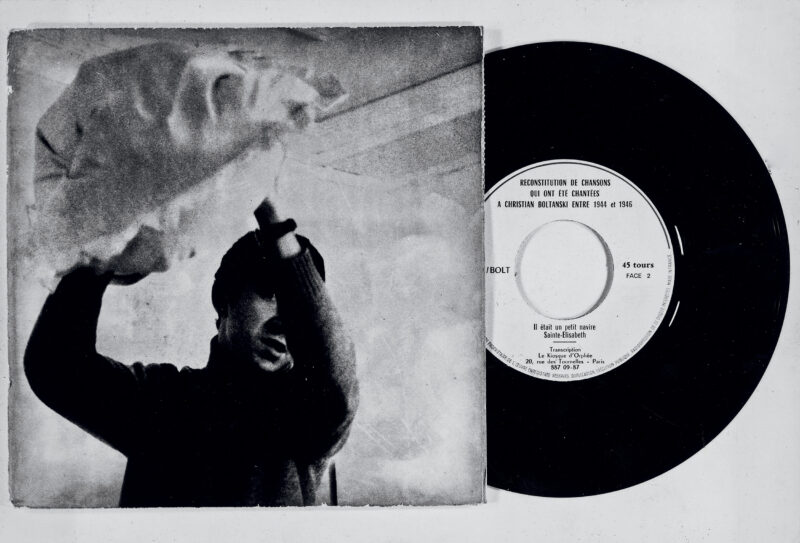

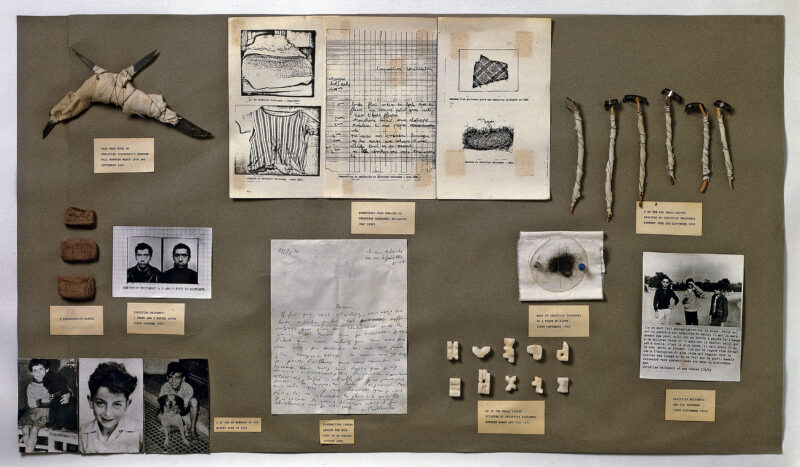

C’est en 1969 qu’il entame un travail sur différentes tentatives de reconstitution de son enfance, en s’opposant à la perte inexorable qu’implique la mort. Cette pratique se définit autour de la quête des fragments épars de son passé : de la régénération par la photographie d’événements, souvent insignifiants, conservés par la mémoire, à la reproduction en pâte à modeler des objets lui ayant appartenu.

Il fréquente à l’époque la galerie Givaudan où il peut disposer d’une machine offset. C’est là qu’il réalise son premier essai de reconstitution, Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance 1944-1950. Envoyé par la poste en mai 1969, il se compose de neuf pages photocopiées, maintenues par une baguette en plastique, comprenant un texte fondateur et de prises de vue, dont une photo de classe de lui enfant. Premier d’une longue série de livres d’artiste, il constitue le fondement de l’œuvre.

Durant cette période, il est associé à un groupe d’artistes attirés par une forme narrative et rassemblés autour de Jean Clair et de la revue L’Art vivant. Il rencontre au Salon de Mai de 1970 Annette Messager. A la fin de 1969, Boltanski réalise plusieurs interventions avec Jean Le Gac, notamment des installations dans un appartement situé au 41 rue Dumoncel, Paris. En compagnie de Jean Le Gac et Paul-Armand Gette, il fait neuf promenades, annoncées sur des cartes que le public reçoit une fois la promenade achevée. Il est également impliqué, aux côtés des artistes déjà mentionnés mais aussi d’André Cadere et de Bernard Borgeaud, dans des travaux collectifs réalisés dans des lieux non institutionnalisés.

Cette période, marquée par des envois postaux énigmatiques, contenant des messages mélancoliques, des résidus de son quotidien (une mèche de cheveux, un carton blanc avec le mot « maladie » dactylographié, une lettre demandant de l’aide), est occupée aussi par des activités répétitives et maniaques. Ces gestes, à la fonction cathartique, tel le rognage de carrés de sucre ou le façonnage de milliers de billes d’argile donnent vie à une production d’objets exposés au Musée Galliera en 1969. A ceux-ci s’ajoutent des petits couteaux fabriqués avec des lames de rasoir et des pièges truffés d’aiguilles, montrés lors de l’exposition avec Sarkis au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, soigneusement rangés dans des vitrines, comme des reliques archéologiques. C’est là qu’il rencontre la galeriste américaine Ileana Sonnabend avec laquelle il entame une longue collaboration. Dans sa galerie, il présente pour la première fois, dans de simples boîtes en fer blanc recouvertes de grillage, les objets modelés grossièrement en Plastiline reproduisant ses jouets, ses ustensiles et ses vêtements.

Sur les traces de sa vie, Boltanski conçoit plusieurs petits albums dont Essais de reconstitution d’objets ayant appartenu à Christian Boltanski entre 1948 et 1954 ou Reconstitution des gestes effectués par C.B. entre 1948 et 1954 ou 10 Portraits photographiques, qui, tout en montrant la banalité de l’existence de tout un chacun, révèlent une histoire collective.

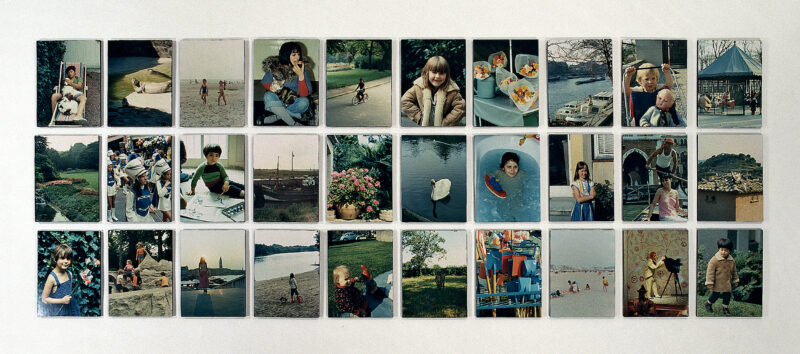

L’investigation sur son identité se transforme en une quête ontologique et trouve son application la plus aboutie dans l’Album de la famille D. : un ensemble de photographies familiales qui deviennent des codes universels par la capacité qu’elles ont de solliciter des souvenirs communs. Il y transpose le contexte sociologique dans lequel il baigne grâce à son frère Luc, sociologue et collaborateur de Pierre Bourdieu notamment pour l’ouvrage Un Art Moyen, paru en 1965.

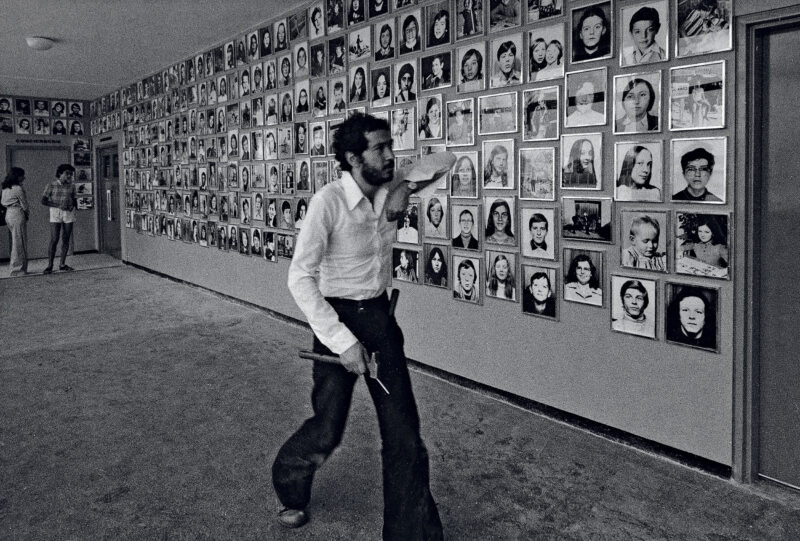

Présentée d’abord à la galerie Sonnabend en 1971, cette œuvre est ensuite montrée à la documenta 5 à Cassel en 1972 où le jeune Boltanski est invité par Harald Szeemann à exposer dans la section « mythologies individuelles ». Il y rencontre des critiques et découvre les œuvres d’artistes qui le marqueront à jamais comme celles de Joseph Beuys, Paul Thek, Edward Kienholz ou encore James Lee Byars. La même année, il expose à la 36e Biennale de Venise et à 72- Douze ans d’art contemporain en France au Grand Palais où, pour la première fois, il présente les Vitrines de référence.

1973-1984

Obsédé par tout ce qui passe et s’oublie, Boltanski s’attache à inventorier ce qui peut être préservé, éléments souvent dérisoires, tels les objets des collections ethnographiques du musée de l’Homme à Paris qui ont appartenu à des cultures aujourd’hui disparues. Les inventaires, qui ont depuis toujours constitué la forme privilégiée de son travail, deviennent des installations d’objets ayant appartenus à des inconnus. Le 3 janvier 1973, Christian Boltanski adresse une lettre manuscrite à soixante-deux conservateurs de musées (musées d’art, d’histoire, d’ethnologie, etc.) en leur proposant d’exposer les objets qui ont entouré une personne durant son existence. Certains acceptent sa proposition lui permettant de montrer et d’étiqueter un arsenal de reliques des plus ordinaires, prouvant l’insignifiance de chacun de nous et insufflant une réflexion sur la pratique muséale. Le premier Inventaire est présenté en 1973 dans une exposition collective à la Staatliche Kunsthalle de Baden-Baden.

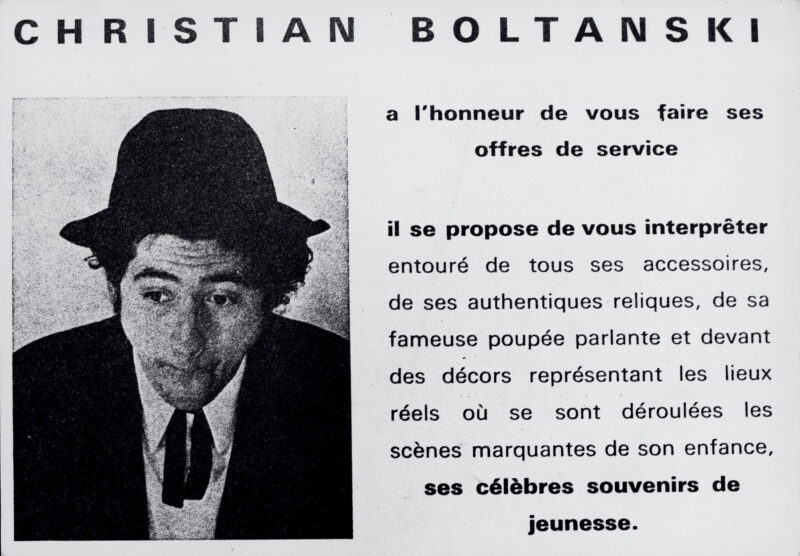

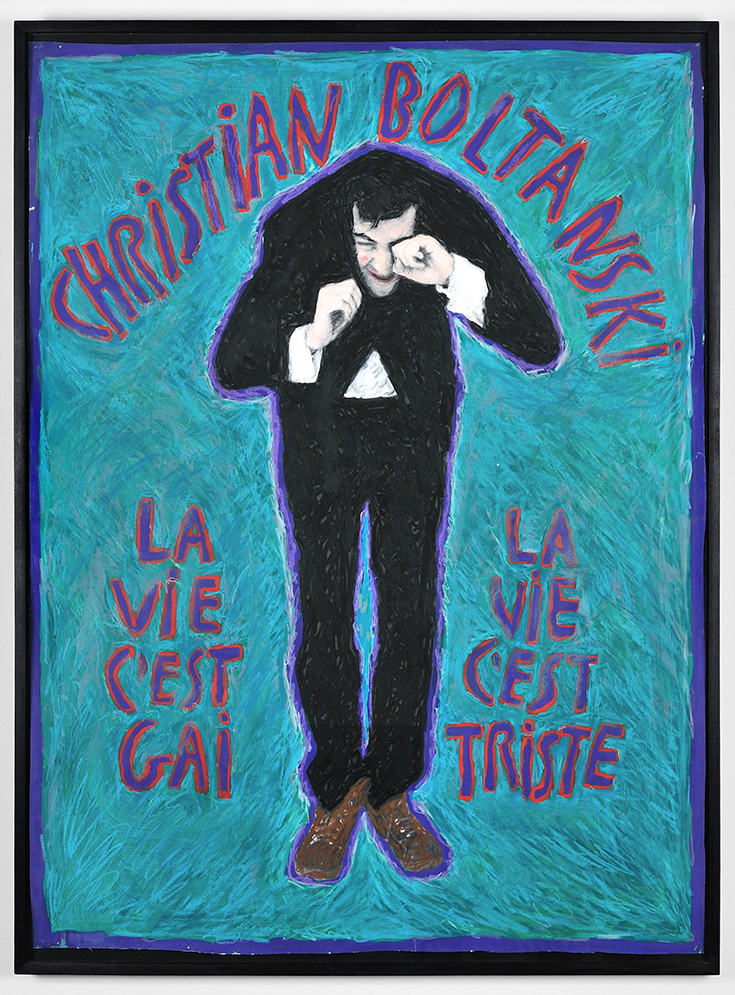

Décrit trop souvent comme « proustien » dans la presse de l’époque, il essaye d’échapper à ce qualificatif en parodiant ses recueils biographiques par le biais d’un clown, auquel il donne son propre nom. Inspiré par Karl Valentin, célèbre comédien allemand, découvert grâce à Günter Metken, il imagine la vie de ce comique en créant ses accessoires, en revisitant ses souvenirs, pour lesquels il interprète tous les rôles, en se mettant en scène dans des décors rudimentaires. Le Westfälischer Kunstverein de Münster accueille à l’automne 1974 la première exposition de cette série d’œuvres intitulée Saynètes Comiques.

Dans l’exploration des codes liés à la photographie, à partir de 1975, Boltanski travaille sur le goût et les stéréotypes culturels et avec les Images modèles, il caricature le bonheur en agrandissant les objets du désir et en explorant l’émerveillement enfantin. Les tendances artistiques de l’époque ainsi que la perspective des grandes expositions institutionnelles l’incitent à agrandir le format des photographies. Entre 1977 et 1984, il réalise les Compositions photographiques, variations de natures mortes, avec lesquelles il tente de satisfaire ses aspirations picturales. S’en suivent les Compositions grotesques, japonaises, architectoniques, théâtrales qui sont montrées à un large public à l’ARC en 1981 et lors de sa première rétrospective au Centre Pompidou en 1984. A cette occasion il expose Composition occidentale, une pièce en forme d’arbre de Noël où il utilise, pour la première fois, des petites lampes et des fils qui pendent pour évoquer des bougies et des guirlandes.